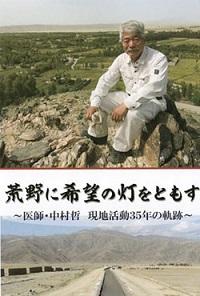

映画『荒野に希望の灯をともす〜 医師・中村哲 現地活動35年の軌跡』

花崎哲さん(憲法を考える映画の会)

亡くなった中村さんの遺志に応えていくにはどうしたら良いのか、という気持を常に持って、彼が遺したことばを手がかりに、それらを自分たちの胸の奥深くに持ち続けていこうとするような、抑制の効いた作品のつくりになっているような気がします。

それだけに、中村さんの仕事の大きさをあらためて感じるとともに、彼が目指してきたことが、まだまだ続いていくという気持ちにさせます。

それぞれの自分の「今」を振り返って、励まされるような気持ちになります。

【作品の概要】

アフガニスタンとパキスタンで35年にわたり、病や戦乱、そして干ばつに苦しむ人々に寄り添いながら命を救い、生きる手助けをしてきた医師・中村哲。

NGO平和医療団日本(PMS)を率いて、医療支援と用水路の建設を行ってきた。

活動において特筆すべきことは、その長さだけでなく、支援の姿勢がまったくぶれることなく、一貫していたことだ。一連の活動は世界から高く評価され、中村医師は人々から信頼され、愛されてきた。

今、アフガニスタンに建設した用水路群の水が、かつての干ばつの大地を恵み豊かな緑野に変え、65万人の命を支えている。

しかし、2019年12月。用水路建設現場へ向かう途中、中村医師は何者かの凶弾に倒れた。 その突然の死は多くの人々に深い悲しみをもたらした。だが、一方で私たちに強く問いかけもする。中村医師が命を賭して遺した物は何なのか、その視線の先に目指していたものは何なのか。中村哲が遺した文章と1000時間におよぶ記録映像をもとに、現地活動の実践と思索をひも解く。(製作会社・日本電波ニュース作品紹介より)

映画は、中村さんが大学医学部卒業後、山岳会遠征隊同行医師としてヒンズークシ山脈に出会い、パキスタンのペシャワールの病院に赴任し、医療の仕事を始めた動機を振り返るところから始まります。

中村さんの活動の進め方を知って感心するのは、中村さんが常に「何をしたら良いのか」「何をしなければならないか」「どのようにしたら良いのか」を考え、行動できる人であることです。

今回、映画を見た後、中村さんの片腕として現地で活動していた看護師の藤田千代子さんのお話を聞くことができました。その中でいくつか、強く残った中村さんのことばがあります。

ひとつは、彼が70歳を迎えた時に藤田さんに言ったということば。「私がいても、いなくても、あと20年くらいは続けてくれ、その位、アフガニスタンは厳しい。」

映画を見て、また藤田さんのお話を聞いて、強く感じたのは、中村さんが亡くなった後も「緑の大地計画」をはじめ彼の始めた仕事が、滞りなく続けられ、拡がっていることです。それもアフガニスタンの人々の手によって計画そのものを作りながら、着実に実行されているようです。

突然中村さんが亡くなったことは、大きな衝撃だったと思いますが、用水路建設をはじめとする活動がすぐ開始されたこと、とくに昨年は鉄砲水で、水路が寸断されてしまったのですが、ちょうど田植えの時期に重なっていたので、その修復が3日と待たずに行われ、水の供給が出来たことなど、現地の人々が、中村さんを失った後も、建設と用水の作業が何もなかったように続けられたということです。中村さんは「その土地に生きる人の手」で「緑の大地計画」が実現すること、そのことを最も大切にして、計画と方法、技術を伝え、進めてきたことがはっきりとわかります。

藤田さんの話にまたこんな話がありました。中村さんは医療支援から、水の大切さを痛感し、飲料水のための井戸掘り、灌漑に使える井戸掘りへと活動を続けてきたのですが、大飢饉とアメリカの「対テロ戦争」によって発生した難民に食料を届けるために、支援を求めて走り回り、食料を送り込む活動を続けていた時のことです。

中村さんが用水路建設の話、つまり「緑の大地計画」を突然言い出したそうです。

そんなことできっこないという声が多い中で、藤田さんはその計画に大賛成、思わず「バンザイ」を叫んでしまったというのです。

藤田さんはそれまでの気持ちを「食料をアフガニスタンの難民に、援助・支援によって届けるのはいいが、いったいいつまでそうしたことを続けるのか?」ということにモヤモヤしていたところだったといいます。「その計画が実現したら、アフガニスタンの人々が自分たちで、食料を手に入れることができる」という解答を直感的に感じたといいます。

そうした、自分たちが援助するということよりも、その土地に生きる人たちが自分たちで続けることができることをつくること、そして土地を離れた難民が帰ってきてこの土地で働いて生活できるようにするということが、彼の目指したもの「緑の大地計画」の根底にあったわけです。

映画のなかで、用水路ができる前と後の風景を同ポジションで比較した映像が出てきます。わずか3年の後に、荒れ地が緑に、文字通り大地が息を吹き返すように緑が広がる姿に驚きます。

おそらく中村さんも、一緒に働いたアフガニスタンの人たちも同じように「出来すぎではないか」と驚いたのではないでしょうか。しかし、そうした、「仕事」「活動」の結果のイメージがきっと中村さんの頭の中にあったのだろうということに感心します。

こうした目に見えることを実現したということは、アフガニスタンの人々の自信になり、誇りになり、未来への可能性を実感できるものになるのだと思います。

「通水の時には、どこからともなく子ども達がやってきて、はしゃぎ回る」。そのシーンに何か浮き立つものを感じます。「子ども達が腹一杯食べてくれるようになれば嬉しい」。子ども達に対する中村さんの目線を感じさせるシーンがこの映画の中にいくつかあります。将来、遺志をつないで実現していくものが子ども達であることを感じさせます。

脳腫瘍で逝った10歳の次男への思い、通水の水を浴びてはしゃぐ子ども達にその姿をみる中村さんの述懐は、中村さんの思いの中に生き続けたものを強く感じさせます。

【作り続けた映像スタッフに感謝】

何より長い年月、繰り返しアフガニスタンを訪れ、中村さんたちと共に、この映像を作り続けてくれた映像スタッフに感謝したいと思います。おそらく彼らも中村さんやそのスタッフと共に「何か役に立てる人生」を共にしたという気持ちでおられるのではないでしょうか。

そしてスタッフの方の努力が、中村さんという人がどのようなことを考え、どのようにそれを実行したか、その途中で倒れても、しっかりと土地の人々が活動を受け継ぎ、用水路の両岸に植えられた柳の木のようにしっかりと根を降ろしていることを私たちに教えてくれます。

それはまた映画を見た人が、それぞれ自分自身の生き方を見つめ直し、まだまだやることがある、やれることがあると励まされるものになります。

【制作スタッフ】

朗読:石橋蓮司

語り:中里雅子

取材:柿木喜久男 大月啓介 アミン・ウラ−・ベーグ

CG:平野雄一

音楽:渡辺真衣 大島亮

演奏:中村幸

編集:櫻木まゆみ

撮影・監督:谷津賢二

構成・制作:上田未生

企画:ペシャワール会

製作:日本電波ニュース社

2021年制作/88分/日本映画/ドキュメンタリー

【DVD購入・上映会情報】

ペシャワール会 書籍班

電話:092-731-2372/FAX:092-731-2373

メール:peshawar@kkh.biglobe.ne.jp

1.タイトル 2.購入数 3.お名前 4.郵便番号 5.住所 6.電話番号を明記の上、ご注文下さい。料金は後払いです。送付DVDに払込用紙を同封致しますので、DVD到着後郵便局でお払込下さい。

※ ペシャワール会のDVDは他にもあって、ライブラリー価格のDVDを購入して上映会が出来るシステムになっています。その時、ペシャワール会へのカンパ集めや関連書籍の販売も依頼されますが、映画を見て心からカンパや書籍販売のお手伝いをしたい、という気持ちになるものばかりです。上映会をご検討ください。